���z�����̌��ʂɊ�Â��܂Ƃ߂�ꂽ�_���Ƃ��̓��e

Yamaura Y, Kawamura K, Senzaki M, Kitazawa M, Nishiumi I, Katayama N, Amano T, Ishigooka Y, Sudo S, Osawa T & Ueta M (2025) Range size and abundance dynamics of Japanese breeding birds over 40 years suggest a potential crisis in warm areas. Scientific Reports 15: 17281.

�@�S�����ޔɐB���z�����̌��ʂ���͂����Ƃ���C���g�Ȓn��ł͍ݗ��̒��ނ������������ŁC�O���킪���z�ƌ̐����g�債�Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B

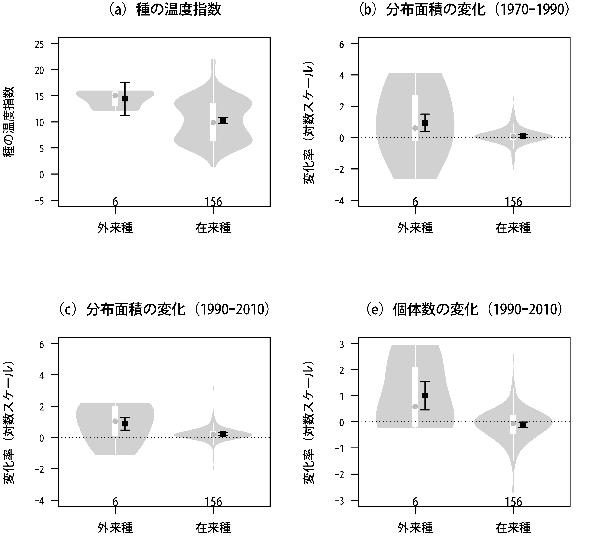

�@1970�N�ォ��1990�N��ɂ����ĕ��z���k�����Ă�������܂߁C�����̎킪���z�ʐς��E�����Ă��܂����i�}1b, c�j�B�Ƃ��낪�C����20�N�Ԃ̌̐��̕ω����݂�ƁC�����̎킪�������Ă���i�}1d�j�C���̌X���͓��ɊJ���n����␅���C�ҋחނŌ����ł����B

�@�܂��C�����̎�ŁC����20�N�Ԃ̋C���㏸�ɍ��킹��悤�ɁC���z��̉��g�[�i��[�܂��͒�n�Ȃǁj��������ȕ����i�k���⍂�n�j�ֈړ����Ă���X���������܂����B����C���g�Ȓn��ł͊O���킪���z��̐��������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����i�}1a-d�j�B�����̌��ʂ́C���g�Ȓn��ōݗ��̒��ތQ�W���C���̏㏸�ɂ���Đ��ނ��C�O���킪���ތQ�W��D�肵����Ƃ����C�d��Ȋ�@���i�s���Ă���\���������Ă��܂��B

�@����́C�O����̂���Ȃ�g���}������ƂƂ��ɁC������̐����n�������鉷�g�Ȓn��ɂ����ẮC�_�n��l�H�сC�т̂悤�Ȑl�肪�������ꏊ�ł��ݗ����ۑS�ł����@�̊J�������߂��܂��B

�}1�@�O����ƍݗ���̉��x�w���C���z�E�̐��̕ω����̔�r�B�v���b�g���̑����͎l���ʔ͈́i�l��50%���܂܂��͈́j�C�_�͒����l�C���ׂ̗̍����l�p�ƌ덷���͕��ϒl��95%�M����ԁB�}���̐����́C�ΏۂƂȂ����e��Q�̎퐔�������B

(a) ��̉��x�w���́C�킪���z����͈͂̑�\�I�ȔN���ϋC���������C�O����͍ݗ��������ʂɉ��g�Ȓn��ɕ��z���Ă��邱�Ƃ�������B(b-d) �O����ƍݗ��킲�ƂɁC�e�����̕��z�ʐςƌ̐��̕ω����������B�ω����͑ΐ��X�P�[���Ŏ����Ă���C0���ω��Ȃ��C���̒l�͑����C���̒l�͌����������B

�A�c�r�V�E�O��C (�����) 1990�N�ォ��2010�N��ɂ����Ă̓����s�S���ł̃X�Y���̑����ƍx�O�ł̌����DBird Research 21: A1-.

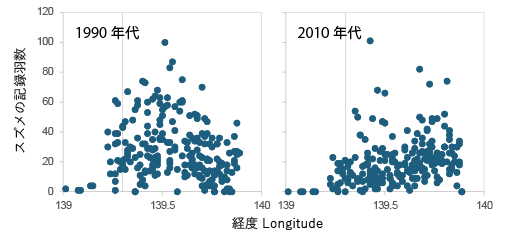

�@�����s���ޔɐB���z�����̌��ʂ���C1990�N��͍x�O���ő��������X�Y�����C2010�N��͓s�S���̕��������Ȃ��Ă���C���z���t�]���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����i�}1�j�B�����ŁC����܂Ő������Ƃ��ēK���Ă��Ȃ��ƍl�����Ă����s�s���łȂ��������Ă���̂��ɂ��Č������܂����B

�@�X�Y���̍̐H�n�ƂȂ�Βn�͍x�O�Ō������C�s�S���ł͑������Ă������Ƃ��C���̕ω����X�Y���̑����ɉe�����Ă���ƍl�����܂������C����ł�2010�N��̗Βn�ʐς͈ˑR�Ƃ��čx�O�̕����L���C�Βn�ʐς����ł̓X�Y���̕ω�������ł��Ȃ����Ƃ��킩��܂����B�c���ꏊ�͂����ɓd���ɉc������͍̂x�O���s�S�����ꏏ�ŁC���z�ω��̌����Ƃ��Ă͍l���ɂ����̂ɑ��C�ߐH�҂ł���ҋחނ́C�s�S���ŏ��Ȃ��C�܂��ߔN�����X���ɂ������̂ŁC���ꂪ�e�����Ă���\�����l�����܂����B

�@�������q�i����1�H�̏ꍇ�������C�ɐB�������͓s�S���̕����Ⴂ���Ƃ��킩��܂����B�c���ꏊ�ƂȂ�d���̑�����ߐH�҂̏��Ȃ�����s�S���ɃX�Y�����W�܂������̂́C�ɐB�����x���Ⴂ�Ƃ����G�R���W�J���g���b�v�ɂȂ��Ă���\�����l�����܂����B�������C�ߋ��̌����Ɣ�ׂ�Ɠ����ł͔ɐB�������悤�ŁC����Ō̌Q���ێ�����Ă���\��������C���セ�̂�����ׂ����ƍl���Ă��܂��B

�}1�@�����s�̃X�Y���̋L�^�H���̌o�x���z�B1990�N��͐����̍x�O���i�}�̍����j�̕����̐��������X�������������C2010�N��͓����̓s�S���i�}�̉E���j�̕��������X���ɕς�C���z�X�����t�]���Ă����B

�A�c�r�V�E�����] (2024) �����s�{�y��n���ɂ�����ɐB���ނ�1970�N�ォ��2010�N���40�N�Ԃ̕ω��DBird Research 20: A33-A40.

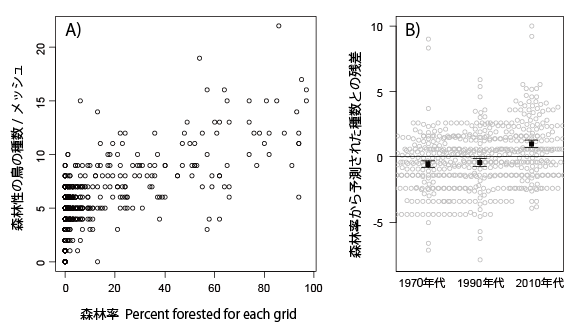

�@�����s���ޔɐB���z������1970�N��C1990�N��C2010�N��̃f�[�^����͂��āC40�N�Ԃ̓�����n���̒��ޑ��̕ω����L�ڂ����_���ł��B�X�ѐ��̒��ނ�1970�N�ォ��90�N��ɂ����ĕ��z���k�������킪�����������̂́C2010�N��ɂ����ĕ��z���g�債�C�����̂ɑ��āC��X�ѐ��̒��ނ́C�������܂���ł����B�X�ѐ��̒��ނ̎퐔�ƐX�ї��ɂ͑��ւ�����i�}1A�j�C�X�ї���1990�N��ɂ����Č������C���̌㑝�����Ă��邱�Ƃ���C�X�іʐς̑��������ޑ��̕ω��ɉe�����Ă���悤�ł����B�܂��C2010�N��ɂ͐X�ї�����\���������������̒����L�^����i�}1B�j�C���̐����Ŋ����ǂ��Ȃ��Ă���\�����l�����܂����B

�@�����ɂ��Ă�1970�N�ォ��1990�N��ɕ��z�̏k���͂Ȃ��C�Ē��͏k�����Ă��܂����B���҂Ƃ�2010�N��ɂ͕��z���g�債�܂����C�Ē���1970�N��̕��z��������قǂ܂ł͑������Ă��܂���ł����B

�}1�@�X�ї��̒Ⴂ�n��ɂ�����X�ї��ƐX�ѐ��̒��̎퐔�̊W�iA�j�ƁC���̊W�����琄�����ꂽ�퐔�Ǝ��ۂɋL�^���ꂽ�퐔�Ƃ̍��̔N��ɂ��Ⴂ�iB�j�D�e�풹�ނ̎��ۂ̒l�i�Z�j�ƕ��ϒl�i���j��95���M����ԁi�_�j���������D

�A�c�r�V�E�͑��a�m�E�z��r���E�R���D�C�E�R�Y�I�� (2024) ���{�̉z�~���̒��ނ̕��z�̕ω��ƋC��ϓ��̉e���DBird Research 20: A21-A32.

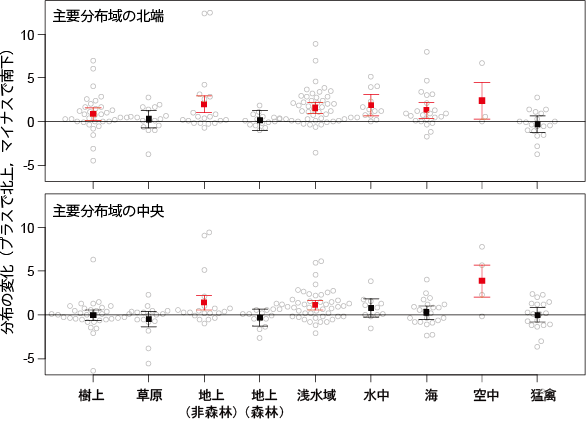

�@�S�����މz�~���z�����̌��ʂ����Ƃɉz�~���̒��ޑ��̕ω��Ƃ���ɉe������v���ɂ��Č������������ł��B�܂��ɐB���z�����̃f�[�^�Ɣ�r����ƁC�z�~���̒��ނ͔ɐB���̒��ނƔ�ׂĂ�蕪�z��k���ւƊg���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�ɐB�������z�͊g�債�Ă���̂ł����C���z����̋��b�V���߂�悤�Ȋg��ŁC�k�ւ̊g��͌����ł͂���܂���ł����B

�@����ɁC�z�~���͒ቷ��ϐႪ���z�̐����v���ɂȂ�ƍl�������X�ѐ��̒n��̐H�̒��ނ�C��ō̐H�����C�̐H���̎�͕��z�S�̂�k�コ���Ă���C����C�����C�C�ō̐H���������z�̖k�[��k�コ���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B

�}�@�z�~���ɂ�����e�풹�ނ�1980�N�ォ��2010�N��ɂ����Ă̕��z�̈ʒu�̕ω��ƍ̐H�����Ƃ̊W�D0�͕��z�ɕω����Ȃ����Ƃ������C�v���X�͕��z���k�サ�Ă��邱�Ƃ��C�}�C�i�X�͓쉺���Ă��邱�Ƃ������D�Z���e��̒l�������C�������ϒl�ƃo�[��95���M����Ԃ������D�ԂŎ��������̂͗L�ӂɖk�ɕ��z��ω������Ă��邱�Ƃ������D

�@���ɋ̐H���̎�͉Ē��̎�ɑ����ȂǁC�����Ɏア�Ǝ킾�ƍl�����܂����C����������������1980�N�ォ��̋C���̏㏸�ɍ��킹�ĕ��z��k�コ���Ă��āC�C��̊ɘa�ɋ����������Ă���ƍl�����܂����B�n��̐H���̎�Ȃǂ���ȊO�̎���C���ɂ��킹�ĕω����Ă��܂������C�C���̕ω��قǂɂ͕��z��k�コ���Ă��܂���ł����B�~���̋C������̌������������v���Ƃ��ċ��������Ȃ���́C���x�ɉ����ĕ��z��ω������Ȃ��̂��C����Ƃ����z�ω��̔������x��Ă��āC����ǐ����Ă���̂��C����̒����I�Ȓ����ł����炩�ɂ������ƍl���Ă��܂��B

�@���̒����Ŗ��炩�ɂł����͕̂��z�̕ω��ŁC�̐��̕ω��͖��炩�ɂł��Ă��܂���B���z���g��������ɂ́C�K���ނ̂悤�Ɍ̐��������Ă��钹����C�J���ނ̂悤�ɕ��z�͊g�����Ă�����̂̌̐��͌����Ă�����̂����܂��B���c���ȂNJ��̕ω��⏭�Ⴊ������������邱�ƂȂǂ����̌����Ƃ��čl������̂ŁC����̓��j�^�����O�T�C�g1000�̌��ʂȂǂ��g���āC�C��ϓ����̐��ɗ^����e���ɂ��Ă����炩�ɂ��Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�O��C (2023) ���ޔɐB���z�����̑�2��i1997-2002�j�Ƒ�3��i2016-2020�j�̊Ԃɂ݂���X�Y���̌����DBird Research 19: A21-A30.

�@1997-2002�N��2016-2020�N�̔ɐB���z�����̋L�^���r���āC�X�Y�����ǂ��������łǂꂭ�炢�������Ă��邩�𐄒肵�������ł��B�����̒������r�������ʁC�̐��̌������傫�������n�́C�_�n�ʐς��L���C���������X��������܂����B

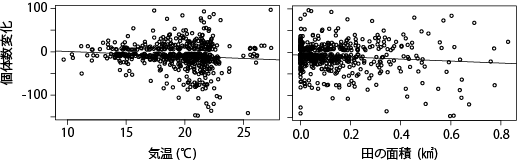

�}�@�����n�̋C���Ɠc�̖ʐςƃX�Y���̑����Ƃ̊W�D

�@

�@�������C���̌����́C�y�n���p�̕ω��ł͐����ł��܂���ł����B�����̒����n�Ō̐��̌������傫�����R�Ƃ��āC�����K�n�ł��Ƃ̌̐��������C���������Ō������Ă��Ă����������傫�����ƁC�y�n���p�̕ω���Ȃ��`�ʼna�������������Ă��邱�ƁC�����̌��đւ��ɂ���Č��Ԃ̂��錚������������Ȃljc���ꏊ���������Ă��邱�ƂȂǂ��l����܂��B�����Ă���18�N�ԂŃX�Y���̌̐���62.1���Ɍ������Ă���Ɛ�������܂����B

�A�c�r�V�E�R�Y�I��E���V���m�E�t�R���� (2022) 2��ނ̑S�������ɂ��ƂÂ��ɐB���̐X�ѐ����ނ̕��z�ƔN���ϋC���DBird Research 18: A51-A61.

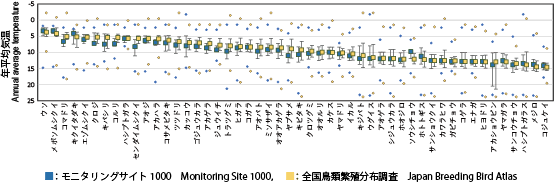

�@�S���I�Ȓ��ޒ����u�S�����ޔɐB���z�����v����сu���j�^�����O�T�C�g1000�v�̃f�[�^���������C�ɐB���̐X�ѐ����ނ̐������z�̎w�W�ƂȂ�C���i�C���w���j�𖾂炩�ɂ��܂����B����������v�Z���ꂽ�e�풹�ނ̋C���w���͂悭��v���Ă��āC�M�����̍����l�������Ă���ƍl�����܂��B

�}�@�e�풹�ނ̋L�^���ꂽ�n�_�̔N���ϋC���̑S�����ޔɐB���z�����ƃ��j�^�����O�T�C�g1000�ł̔�r�D��̏��Ԃ͍�����C�S���ɐB���z�����ɂ�����N���ϋC���̒����l���Ⴂ���D�̐��ŏd�݂Â������l���������D

�@���̋C���w���́C���コ�܂��܂Ȍ����̊�b���Ƃ��ė��p�\�Ȃ��̂Ȃ̂ŁC�����炩��_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��܂����B���ł� Katayama et al. (2023) �̌����ŗ��p����Ă��܂��B